今天下午,突然接到家乡齐鲁电视台赵澍编导的一个电话,邀请我回济南参加他们制作的一个有关当年红卫兵的谈话栏目。在电话里,他问及了当年我们学校在文革时期的一些事情,使我不由又想起了我中学的那两位可亲可敬的班主任老师……

永远让我们爱戴和怀念的刘莲芳老师

一九六五年我在济南铁路第一中学上初中二年级的时候,我们班换了新班主任。她叫刘莲芳,教我们英语。

刘老师中等身材,不胖不瘦。她和蔼可亲,挺拔俊秀,身上穿得经常是当时那种职业女性的着装,色调朴素大方,总是那么合体、那么干干净净、一尘不染。她剪着齐耳的短发,黑中透着棕黄的发丝(绝不是现在那种人为的染发)总是梳理得整整齐齐;白皙的脸上戴着一副玳瑁架的近视镜,透着一种大家闺秀的高雅气质。其实当时她的年龄大概已经有四十岁左右了。

记得刘老师给我们上第一节课时,那一口标准流利的英语一下就把我们给说懵了,震住了。课堂上大眼瞪小眼,一片茫然。

她和蔼地笑了笑,又用汉语将她刚才讲的话做了翻译。

“在正式上课之前,我要先检测一下同学们的发音。”她说。

于是,她从英语字母开始,让我们依次读来。她好象是习惯性的把右手遮在耳后,很注意地听。突然,她一摆手让我们停了下来,随后指了指一位男同学,让他站起来再读一遍。

“注意:这‘I’和‘Y’是由两个音素组成,读作‘啊——唉’和‘哇——唉’。请你再读一遍。”

“哎——,外——”这个同学拖着长腔读道。同学们忍不住都笑了。我听得出他是在有意这样读,因为我们在上初一时老师就不止一次地给纠正过了。

“不要笑。注意听:‘啊——唉’,‘哇——唉’,读。”刘老师摆摆手止住大家,非常认真地又读了一遍,并把身子往前探了探,仍是用手遮在耳后注意地听。

“唉——,外——”那同学仍是照旧读,读完后还回头朝四下得意地挤了挤眼睛。

“还是不对。同学们,学英语这发音特别重要;一定要正确、准确。不可以用我们的汉语给它做简单的注音。比如说‘Good——bye’,这‘bye’应该读作‘巴——唉’。”刘老师扶了扶眼镜,耐心地给我们讲道。

“古得儿拜!”那位同学突然大声喊了一句,一下引得同学们哄堂大笑起来。

“请大家不要笑。好了,为了不影响大家的学习,下课以后,请×××同学到我办公室去。现在,我们开始。Now,let’s begin!”刘老师掏出一方白色的手帕轻轻揩了揩额头上的汗茸,拿起了课本。

课堂上立刻静了下来。那位同学也不好意思地低下了头。

后来,我听同学们在私下里议论说,刘老师是基督教徒,心肠可好了,从来不发脾气的。当时我们这些半大孩子也不知道什么叫基督教徒,只是觉得刘老师慈眉善目的,人特好,而且在她身上有一种特别的令人惊讶的美质。刘老师的这种美,让我们这些调皮孩子在她面前就好像被一种看不见的力量给捆绑着,不敢有稍微的放纵。虽然我们从来也没见过刘老师发脾气。

一九六六年元旦前夕,我们班开联欢晚会。大家在一起边吃着瓜子边有说有笑地看自己编排的小节目。刘老师也和我们在一起。她先是讲了些新年快乐、祝同学们学习进步的话之后,便坐下来饶有兴趣地看节目,十分矜持又不失热情地为大家鼓掌。忽然,一个同学站起来提议,请刘老师唱支歌。同学们的情绪轰得一下高涨起来,使劲地鼓掌。因为我们平时只是听到刘老师慈眉善目地娓娓道来,还从未听到过她唱歌呢。

刘老师笑盈盈地站起来,规规矩矩地给同学们鞠了个躬,说她不太会唱歌,请同学们原谅。这时,我发现刘老师白皙的脸上泛起了一层红云,红得是那样的好看。

同学们不依,掌声又起。

“那,我就只好献丑了。”刘老师推辞不过,便理了理头发,把双手平搁在胸前轻声唱了起来。“Happy New Year to you,Happy New Year to you……”

一支“祝你新年快乐”刘老师用唱诗般的悠扬和莺婉唱得同学们齐声叫好。大家掌声不断,非要她再唱一支。

看得出刘老师也被同学们的情绪感染了。她轻轻咳了一声,笑着说:“那,我就再唱一支我在大学时学的一首歌吧。歌词的大意是‘在一起,在一起,我们在一起;一起学习,一起进步;明天多美好,我们永远在一起。’To,to——

Together, together,All of us together;

Study together,Make progress together;

How beautiful will be tomorrow,

We’ll been together for ever!

Together,together,All of us together……”

深情脉脉的歌声如细润的春雨,畅畅悠悠融进同学们的心田。大家静静地听着,一双双明亮的眼睛出神地望着刘老师就象在沐着一种心灵的圣浴。

多少年了,那歌声一直久远地在我们心里回荡着……

不久,“史无前例”的“文化大革命”就开始了!

刘莲芳老师被扣上了资产阶级美女蛇、黑线帮凶等莫须有的罪名打入了“牛棚”,整日挨批挨斗。我们这些尚未谙时世的学生也一股脑地被卷入了运动的狂涛,跌扑翻滚。

折腾到后来,我就下乡插队了,离开了学校。

在乡下时,偶然在一次同学的聚会中我听到了刘老师的消息。刘老师的丈夫是山东医学院的一位颇有建树的教授,因不堪忍受“文革”非人的蹂躏而含恨自杀。身在“牛棚”的刘老师得知后因郁忿过度,不久也凄怨地离开了人世……

听到此讯,我心里难受了好长时间。一连好多天,我眼前老是晃动着刘老师那慈祥文静的影子。我怎么也不能相信,像这样的一位好人、我们的好老师竟会这样凄惨地离开了我们!刘老师离开了她所钟爱的教育事业、离开了人世,在那种历史环境下,着实让人欲哭无泪、欲喊无声!在当时那种情况下,我也不敢、也无法怎么样,只是在心中永远地埋下了一个深痛的阴影,更是留下了一个永远的回忆。

刘莲芳老师,您永远在我的心中、在我们这些学生的心中美好地活着;

永远的、和蔼文静地微笑着……

(特别令人遗憾的是,我们都没有刘莲芳老师的照片。但是刘老师永远地在我们的心里微笑着。)

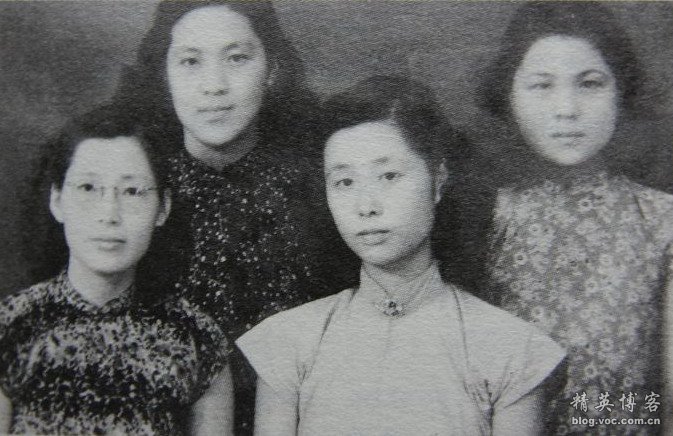

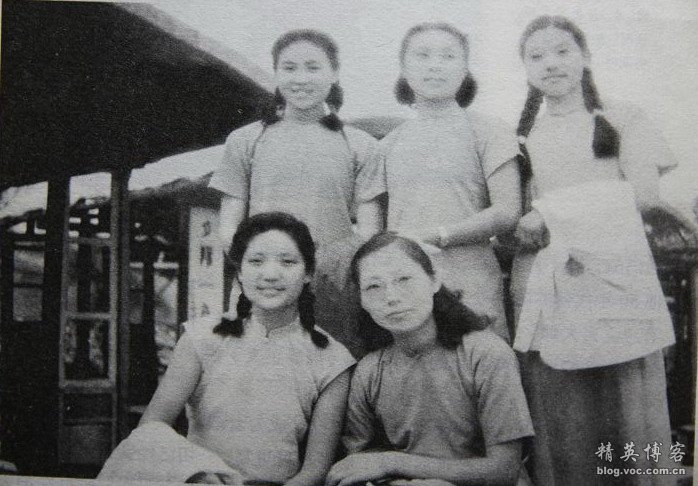

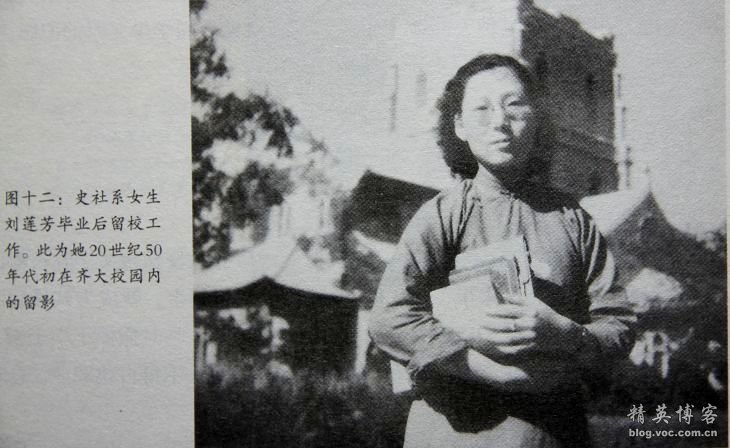

(补注:本文发出以后,得到了众多博友的关注和响应。特别是我的一些老同学看到此博以后,心情都很激动。原济铁一中我的同班同学、现任济南市总工会纪检书记的仲齐把从他收藏的书籍中有关刘莲芳老师的几张照片翻拍后给我发了过来,同时还介绍道:刘莲芳老师,祖籍山东潍坊,刘家在潍坊是名门望族,既有田地又有产业。刘老师姊妹10个,她排行老九,被称九姨。刘家姐妹的老八老九老十皆毕业于齐鲁大学。刘老师1950年齐大毕业后留校任教,1952年齐大停办,刘莲芳与同学何烨秋再就业去了济南铁路职工子弟中学,即后来的济铁一中。仲齐同学的热情支持,聊补了本文的缺憾。谨此表示感谢!

(又注:附一段小资料:

齐鲁大学是1904年至1952年间国外基督教会在中国山东省办的一所教会大学,也是当年外国人在中国创办的十三所教会大学之一。它由来自美国、英国以及加拿大三国的14个基督教教会组织共同筹款联合开办,最盛时号称“华北第一学府”,与燕京大学齐名,享有“南齐北燕”之称。建国后,齐鲁大学并入山东大学。毕业于美国哈佛、曾任齐鲁大学校长的刘世传先生,曾不无自豪地说:“正如我的另一个母校,哈佛大学是美国最老的大学一样,齐大是中国最老的大学,绝对没有一个中国大学能在这一点上赶上齐大!”)

在齐鲁大学时的刘莲芳老师(前排左)和何烨秋老师(前排右)。

何烨秋老师是我同学的母亲,今年85岁了,也是我的历史老师。

图为在齐鲁大学上学时的刘莲芳老师(前排右)和同学们在济南大明湖游船边上留影。

刘莲方老师毕业后留校工作,后调入济铁一中。

网络编辑:郑佐文